-

戸﨑朋子さんがあるままOYAKOフェス 子ども編でコメントしました。 3年前

ひっちゃかめっちゃかでしたー(笑)

子どもがある程度大きくなったので、お父さんに任せてるし大丈夫かなと思ったけど、母の姿を見るとやっぱり子どもは「お母さん、お母さんー」ってなりますね。小学生になってるとは言え、まだまだ子どもいるとひっちゃかめっちゃかですね。そうなると見越してお子さんは預けて来た木綿さんは読みが深い。私は子どもも楽しめそうだしと欲張ってしまいましたー。子どももいい意味の諦めがあると、自分で楽しみ出しましたね。

横浜や九州から皆さんが来られるかもと聞いた時は、そんな大きなイベントなんだと思うと同時に楽しみにしてました。今回はコロナで残念でしたが、いつか会えますよね。

-

戸﨑朋子さんが続)だって言いたいんだもんでコメントしました。 3年前

うちも言うな~、好きって。

そして私も上の空で返事すること、往々にしてあります。そうか、「大抵母が疲れているとき」なんですね。

そして、「自分の方を見てほしい時に使う言葉」ってそうかもしれない。のに、気付いてあげれてなかったな~。まずは自分に労いの言葉をかけるところからかな。

-

戸﨑朋子さんが映画デビュー!「あしやのきゅうしょく」でコメントしました。 3年前

給食はできるだけ地産地消とか、たまに1学年ごとに食に関する体験(豆のさやむき、ちりめんじゃこの中からちりめんモンスター(イカ・タコなどの赤ちゃん)探し)とかあるみたいです。

このレシピ本もいいですよ。作ったのはまだそんなにないですが、素朴な家庭的な味です。学童でも先生が料理を作ることがあるんですね。

そんなこと言ってくれるとうれしいですね~。

私も子どもがリクエストしやすいように、料理名を伝えたり、こういう呼び方すればお母さんに伝わると言ったします。子どもっておいしいものは覚えていますよね。 -

戸﨑朋子さんが映画デビュー!「あしやのきゅうしょく」でコメントしました。 3年前

神戸新聞!さすが近いだけあって、情報源がこちらならではですね。

一瞬なんですけど、うれしくなってしまいます!

パンフレットにも出てたとじいじばあばが買ってくれてました~! -

戸﨑朋子さんが映画デビュー!「あしやのきゅうしょく」でコメントしました。 3年前

わあ、うれしいうれしい!

新着コメントに気付かなかったので、コメント見つけてうれしいです。3月4日から全国で順次上映されるみたいです。

http://ashiyanokyushoku.com/#theatre このリンクの下の方に劇場案内があるけど、お近くにあるかな。

子どもは「怖い」というくらい緊張してたからな~。親は思い出になってうれしいんですが。

インタビューしてやってくださぁい。 -

1月22日(土)に開催されたパナソニックセンター大阪xお母さん大学のコラボイベント・あるままOYAKOフェスの報告の続きです。

これまでの報告はこちら。あるままOYAKOフェス お手伝い編①

あるままOYAKOフェス お手伝い編②私はこの日はお手伝いで参加の予定。

朝に、その日の晩ご飯の仕度をしていく、子どもが持って行くお茶を沸かしたり、おにぎりを作っておくつもりでいました。

だけど、晩ご飯の仕度は中 […]

-

戸﨑朋子さんがすさまじい勢いで本を読む子ども 積読する大人でコメントしました。 3年, 2か月前

読演会してくれるんやったら、バイト代払うわーと、お母さん業界新聞折り畳み代に加えて新たなバイトを創出しようとしています。

勉強は好きでない子なので、普段は宿題で精一杯で読んで説明してくれるのはいつになるか分かりませんが。

↑のコメントでも書いたのですが、1年生の時は音読もたどたどしく心配したのですが、今では私より多読で、読むのも早い。

親にできることは何があったかなと思い返すと、小さいころに絵本はよく読んでいました。でもできない日も多かったですが。

その時の楽しさがちょっとは残ってくれてるのかな~? -

戸﨑朋子さんがすさまじい勢いで本を読む子ども 積読する大人でコメントしました。 3年, 2か月前

小学校に入ったばかりの時は、音読をするにしても、「あ・い・う・え・お・・・」みたいな感じで1文字1文字読んでてたどたどしかったので、忙しい時などもっと早く読めないかと煩わしく感じたものですが、こんなに本を読める子になるとは驚きました。

今では、私より読んでる量が多いと思います。

子どもの成長を焦ったらダメですね。スタンプラリー、低学年の時は色んな色で塗ったり、そこも楽しんでたのですが、今は鉛筆で塗るっていうのは少し寂しかったり。

人の人生を知るのが楽しいらしくて、伝記が好きみたいです。

本当ですね、どんな感想を持ってるのかもまた聞いてみます。中野信子さん、ご存知なんですか?本屋さんで目に留まって買いました。

娘さんとの思い出がおありなんですかね。 -

戸﨑朋子さんが1月号宿題◆お父さん図鑑「うちの夫(お父さん)は世界一」でコメントしました。 3年, 2か月前

私のことを全受容してくれるところ。親からはすぐ小言を言われ、自分を責め癖なところがあるので、否定されない安心感は自分の意見も言いやすいし、何より心の安定があります。

-

戸﨑朋子さんが小5長女のジェンダー感覚でコメントしました。 3年, 2か月前

みんなこういう感覚なんだろうか。次女は次女で、水色だから男の子って思ってたらしいし。

アナ雪が出て来てから、女子に水色が人気出て来た気がします。

「(男の子っぽいけど)水色でいいの?」と聞くと、「だってアナ雪の色やもん」と返って来るように。

子どもの感性にもジェネレーションギャップがあって面白いですね。 -

戸﨑朋子さんが小5長女のジェンダー感覚でコメントしました。 3年, 2か月前

おぉ、母世代でも、そんな風に思っていたとは。

これはもう個人個人解釈が違いますね。本当はそうなのかも。

「一般的に」とか「普通は」とかなくて、人によってイメージって千差万別なんですね。

色で男女のイメージ湧くのありますよね。やっぱり一番は、ランドセルが男子は黒、女子は赤っていうところから来てるのかもしれません。

今の子は個人個人でバラバラですもんね。 -

戸﨑朋子さんが小5長女のジェンダー感覚でコメントしました。 3年, 2か月前

私たちの子ども時代は、キキララが溢れていましたよね。私も好きでした。

スカートかぁ。これはこれで天使の服みたいなイメージで思ってたので、不思議はなかったです。

そう、名前も、「キキの方が男の子っぽい響きで、ララの方が優しい音で女の子っぽくない?」と思ってました。

長女からしたら、「魔女の宅急便」でのキキが女の子だから、キキは女の子の名前に思ったようです。 -

戸﨑朋子さんが小5長女のジェンダー感覚でコメントしました。 3年, 2か月前

ジェンダー意識を持とうとするんじゃなく、そのまんまの感性みたいなんですよね。

こちらはあえて意識しないとなかなかその意識にはなりませんね。

りゅうちぇるといえばりゅちぇる、というのは男が女がじゃなく、個人個人が個性ということですかね。 -

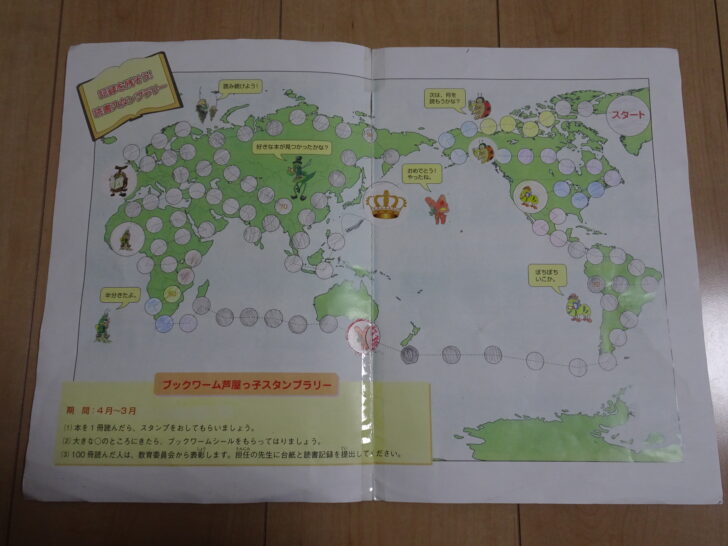

娘たちの小学校では、「読書スタンプラリー」というものがある。

市全体が、読書をすることを推奨していて、小学校低学年は150冊、高学年は100冊読んだら、スタンプラリーが上がり(ゴール)になり、教育委員会から表彰状がもらえるのだ。

(高学年の方が本の冊数が少ないのは、高学年に上がるにつれて読む本が分厚くなるから。)先日、長女が今年度の5年生の分のスタンプラリーが終わったと言って来た。

担任の先生には連絡済み。 […]

-

読書というテーマだけでも関心が出てきます。

スタンプラリーで子どもたちの読書欲を刺激する学校にも関心を持ちます。

子どもの頃に読書に親しむ経験をしたら一生退屈せずに過ごせると私は思うからです。

自分の経験なんてたかが知れているけど、読書の世界では広い世界に連れ出された気分を味わえますからね。

このスタンプラリーを親が見ることで子どもがどんな本に興味を持ちどんな想像を働かせているのか・・・

会話をしながら子どもの心の世界を一緒に感じたり味わったりして楽しいだろうなと思いました。

何より面白かったのが、中野さんの本が出たところでした。

今から心理学に近づく話題で迫っている!と私は娘を思いだしてクスっと笑いました。-

小学校に入ったばかりの時は、音読をするにしても、「あ・い・う・え・お・・・」みたいな感じで1文字1文字読んでてたどたどしかったので、忙しい時などもっと早く読めないかと煩わしく感じたものですが、こんなに本を読める子になるとは驚きました。

今では、私より読んでる量が多いと思います。

子どもの成長を焦ったらダメですね。スタンプラリー、低学年の時は色んな色で塗ったり、そこも楽しんでたのですが、今は鉛筆で塗るっていうのは少し寂しかったり。

人の人生を知るのが楽しいらしくて、伝記が好きみたいです。

本当ですね、どんな感想を持ってるのかもまた聞いてみます。中野信子さん、ご存知なんですか?本屋さんで目に留まって買いました。

娘さんとの思い出がおありなんですかね。-

私には読書体験が子どもの頃なかったのです。

母から読書は勉強の邪魔になるという考え方で漫画なんてもってのほかでした。

そのことが大学生になった時、気が付いたのです。

私の中には楽しいことが入ってないと。

それから、本屋さんへ駆け込み題名を眺めることから始めて遠藤周作さんのぐうたらシリーズを見つけました。

笑いが詰まっており、一人で笑いながら誰かと共有したいなと思ったのが私の読書体験の始まりです。

だから、我が子には読書の楽しさを伝えるために絵本を自分が楽しむことでした。

それはできたのですが、自分で読めるようになっていると思ったころから私は自分の読書時間を増やしたくて

読み聞かせが減ってしまったことが、今では反省するところです。

その経験を娘に語り継いでいます。

で、私は当時心理学、教育学分野を沢山読んでいて、母の読書が後ろ姿となるようにという思いでした。

その心理学の本が家に並び始めたころ、娘が思春期を迎えこっそり読んだらしく私に訴えてきました。

自分にあてはまるところがあると怖いって訴えましたので、それも私には学びになりました。

この子は不安感が強い子だなと。私とは違うなということなどを。

その娘はたくましい母になってきました。

最後に、中野さんは脳科学者で心理学とも被りますが、研究者としての発言が主流ですね。

-

-

-

長女ちゃん、凄いですね!長女ちゃんの読演歌会私も聞いてみたいです!!

私は子どもの頃からあまり本を読んで来なかったのですが、本が読めるって最高の財産な気がして、子どもには本が好きになって欲しいと、私も絵本を楽しみたいと、寝る前に絵本の読み聞かせをしています。最近はできない日も増えてきましたが…

どうしたら、長女ちゃんのように本が読める子に育つのでしょうかー?

家でもスタンプラリーやってみようかなー!-

読演会してくれるんやったら、バイト代払うわーと、お母さん業界新聞折り畳み代に加えて新たなバイトを創出しようとしています。

勉強は好きでない子なので、普段は宿題で精一杯で読んで説明してくれるのはいつになるか分かりませんが。

↑のコメントでも書いたのですが、1年生の時は音読もたどたどしく心配したのですが、今では私より多読で、読むのも早い。

親にできることは何があったかなと思い返すと、小さいころに絵本はよく読んでいました。でもできない日も多かったですが。

その時の楽しさがちょっとは残ってくれてるのかな~?

-

-

-

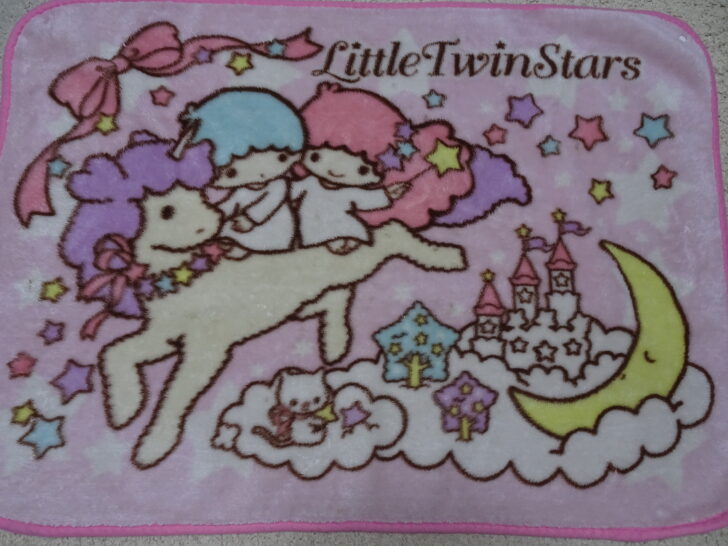

家にあるキキララのブランケットを見て、長女が質問する。

「前から思っててんけど、どっちがキキで、どっちがララなん?」

母:男の子がキキで、女の子がララ。

キキララは男の子と女の子の双子やねん。長女:どっちが男の子なん?

「見たら分かるやん」と言いかけて思った。

水色が男の子で、ピンクが女の子とか、

髪の毛が短い方が男の子で、髪の毛が長い方が女の子、

っていう私の時代の常識は、子どもの時代 […]

-

へえ。ジェンダー意識が浸透しているんですね。びっくりだな。

たしかに、りゅうちぇるといえば、りゅうちぇるだもんね。

子どもたちのしなやかさには勝てませんね。

私も古い頭をアップデートしていかないとです。-

ジェンダー意識を持とうとするんじゃなく、そのまんまの感性みたいなんですよね。

こちらはあえて意識しないとなかなかその意識にはなりませんね。

りゅうちぇるといえばりゅちぇる、というのは男が女がじゃなく、個人個人が個性ということですかね。

-

-

キキララとても好きでした。私自身が。

キキは男の子なのにスカートなんだなーって、

小さな頃は思っていました。

今はそこも、色も、もしかしたら名前も、

自由なのですね。-

私たちの子ども時代は、キキララが溢れていましたよね。私も好きでした。

スカートかぁ。これはこれで天使の服みたいなイメージで思ってたので、不思議はなかったです。

そう、名前も、「キキの方が男の子っぽい響きで、ララの方が優しい音で女の子っぽくない?」と思ってました。

長女からしたら、「魔女の宅急便」でのキキが女の子だから、キキは女の子の名前に思ったようです。

-

-

えー、わたし両方とも女の子だと思っていましたぁー。私もキキララ好きで、キキ推しでした。色味からすると、やっぱりピンクは女の子というイメージ強いですよね、我々世代は。イメージはもう払拭しなきゃダメですね。

-

おぉ、母世代でも、そんな風に思っていたとは。

これはもう個人個人解釈が違いますね。本当はそうなのかも。

「一般的に」とか「普通は」とかなくて、人によってイメージって千差万別なんですね。

色で男女のイメージ湧くのありますよね。やっぱり一番は、ランドセルが男子は黒、女子は赤っていうところから来てるのかもしれません。

今の子は個人個人でバラバラですもんね。

-

-

おもしろい!!これからの時代が楽しみだね!!

お母さんだからこそ気づけたジェンダー感覚。ステキ♡-

みんなこういう感覚なんだろうか。次女は次女で、水色だから男の子って思ってたらしいし。

アナ雪が出て来てから、女子に水色が人気出て来た気がします。

「(男の子っぽいけど)水色でいいの?」と聞くと、「だってアナ雪の色やもん」と返って来るように。

子どもの感性にもジェネレーションギャップがあって面白いですね。

-

-

-

戸﨑朋子さんがコロナがつくる文化②でコメントしました。 3年, 2か月前

Microsoftフォーム!使ったことないけど、さらに進化してますね。

私も今は働いてませんが、時代の移り変わりと共に常識も変わってそうですね~。 -

戸﨑朋子さんがコロナがつくる文化②でコメントしました。 3年, 2か月前

そうか、確かに。私も自分が子どもの時は、親が電話連絡でした。

地域差なのかなぁ。

コロナで変わった所多そうですね~。

うちも8:20までがメール、電話は7:50~8:30とあるけど、メールが間に合わなかったら電話みたいですね。

ギリギリになりそうだったら、やはり電話といつも通りになりそうですね。 - さらに読み込む

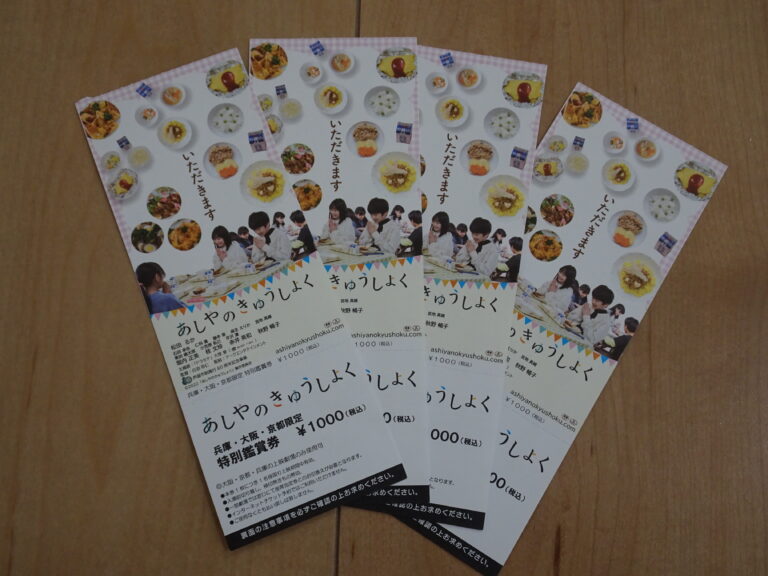

給食が取り上げられるなんて、ステキな街、芦屋市ですね!この本、とっても気になる〜。

食べ物の記憶は心にもお腹にも残るから、大切にしたいですね。

学童クラブを10年以上前に卒所した子に、私が作る○○をもう一度食べたいとか言われると、嬉しい気持ち半分、背筋が伸びます。

給食はできるだけ地産地消とか、たまに1学年ごとに食に関する体験(豆のさやむき、ちりめんじゃこの中からちりめんモンスター(イカ・タコなどの赤ちゃん)探し)とかあるみたいです。

このレシピ本もいいですよ。作ったのはまだそんなにないですが、素朴な家庭的な味です。

学童でも先生が料理を作ることがあるんですね。

そんなこと言ってくれるとうれしいですね~。

私も子どもがリクエストしやすいように、料理名を伝えたり、こういう呼び方すればお母さんに伝わると言ったします。子どもっておいしいものは覚えていますよね。

わあ、うれしいうれしい!

新着コメントに気付かなかったので、コメント見つけてうれしいです。

3月4日から全国で順次上映されるみたいです。

http://ashiyanokyushoku.com/#theatre このリンクの下の方に劇場案内があるけど、お近くにあるかな。

子どもは「怖い」というくらい緊張してたからな~。親は思い出になってうれしいんですが。

インタビューしてやってくださぁい。

神戸新聞!さすが近いだけあって、情報源がこちらならではですね。

一瞬なんですけど、うれしくなってしまいます!

パンフレットにも出てたとじいじばあばが買ってくれてました~!