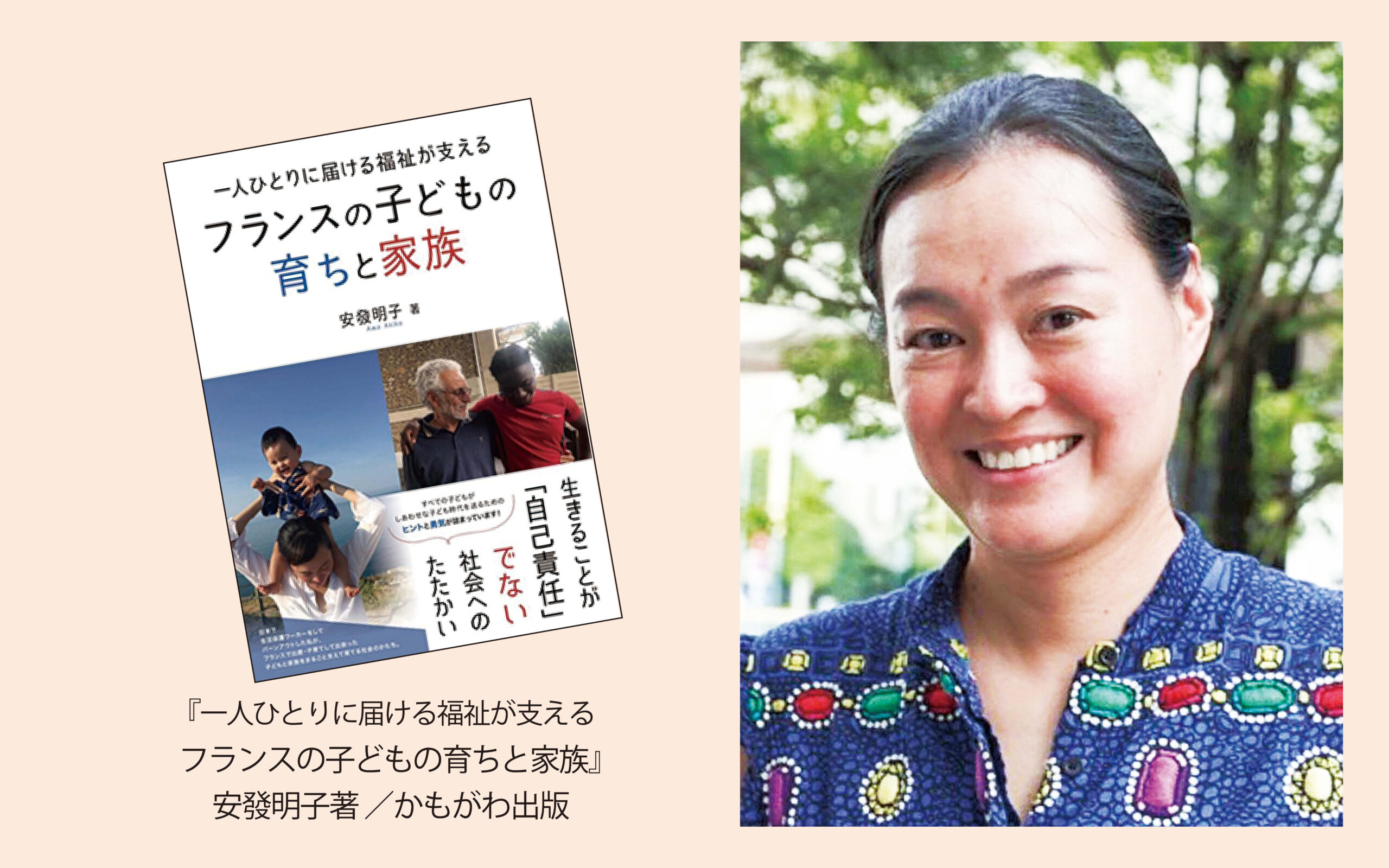

福岡県久留米市では、2010年に起こった児童虐待事件をきっかけに、毎年、福岡県久留米児童相談所、久留米市子ども未来部家庭子ども相談課、NPO法人にじいろCAPといった、県と市と民間団体が協働で、子どもへの虐待防止を目的とした講座を開いています。1月5日に行われた、フランスの子育て支援を研究する安發明子さんの講演会「親子まるごと支援~フランスの届ける福祉」に参加。二度と同じ過ちを繰り返さないために、私たちが今できることについて、深く考えるきっかけをいただきました。(池田彩)

子どもの幸せを親、地域、出会い次第にしない

日本では未成年の自殺者が、2年連続で500人を超えました。未成年人口当たりの自殺率はフランスの3倍です。2000年にはどちらもほぼ同じ値でしたが、20年間で日本は倍増、フランスは半減しています。両国とも理念や福祉サービスの種類はほぼ同じ。子ども家庭予算はフランスが1.5倍ですが、あとは何が違うのでしょうか?

フランスでは子どもの幸せを親次第・地域次第・出会い次第にしない。虐待は福祉の失敗。子どもの貧困は政策の貧困と考え、編み物のように家族の周りにサポート体制を組み、すべての子どもたちが幸せに育つことができる仕組みをつくろうとしています。

誰もが妊娠期から地域福祉につながる

一部の人や申請をした人しか受けられないのではなく、妊娠期からすべての子どもと親に福祉が届けられるよう工夫されています。

婦人科検診、避妊、中絶、妊婦健診、出産、不妊治療は無料。匿名でも受けられます。妊娠初期に社会面・心理面の面談も義務づけられており、私の時には「日本人同士の夫婦でフランスに家族がいなければ孤立リスクがありますね。こういうサービスがあるので使ってください」とアドバイスがありました。

産後は1日おきに助産師さんが家に来て赤ちゃんを抱っこしてくれ、その間リフレッシュすることもできました。妊娠期から助けてもらう経験が度々あることで、専門職を信頼し相談する習慣ができます。

子育ては親だけが抱えず社会で担うもの

妊娠4か月から2歳までは一番脳の発達が盛んで、人生の土台をつくる時期といわれています。子どもを育てるには村一つが必要で、子どもに5~8人のアタッチメント対象者がいれば逆境を乗り越えられると考えられています。

子どもはごはんを食べさせれば育つのではなく、人とのあたたかい関わりが必要です。親だけに任せきりにせず、妊娠4か月からすべての子どもに担当専門職がつき、人権が守られているか確認し見守りをしていきます。

虐待という言葉は使わず「心配」と呼ぶ。そう判断した家庭にはエデュケーターという国家資格を持ったソーシャルワーカーが入り、親が願う子育てができるよう長期的にサポートしていきます。

問題が起きる前に家庭を支えるというフランスの予防的支援は、保護が必要になってから対応する支援よりも9000分の1のコストで済むと保健省は示しています。

教育の目的は その人らしさの開花

教育で目指すもの自体は世界人権宣言によるため、日本もフランスも同じです。しかし、その訳がかなり違います。

フランスの教育は「その人らしさが開花すること、人権と自由が尊重されることを確かにすることを目的とする」とあるのに対し、日本の教育は、「人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない」とあります。

フランスでは「子どもにとっての関心」が基準にあり「したいことに挑戦できることが価値」。それが自尊心を育むことにつながります。

訳し方の違いで表現に大きな開きがあり、そのことがその先の実践、子どもたちの選択肢に影響していきます。

自分の意見を伝えることから始める

第一次世界大戦後、フランスにはたくさんの浮浪児が生まれ、大変な暮らしを強いられた歴史があります。「こんな方向性は間違っている」と誰もが思っていたのに戦争に向かっていくのを止められなかった。

悲惨な経験を二度と繰り返さないためにも、従順に育てるのではなく自分で情報収集、自ら判断して意見が言える市民を育てる必要があると考えられています。そのためフランスでは小学1年生から「子どもの権利」を学ぶ市民教育が行われています。

政治は政治家だけがするものではありません。フランスでは虐待や子どもの自殺などがあると市民が追悼デモを行い、それが新聞の1面に取り上げられ、大臣が声明を出し、政策に反映されていきます。

私たち市民一人ひとりが誰にとっても生きやすい社会を目指し、意見を言い、情報発信し、アクションしていくことが大事なのです。

仏国会前で、施設出身や施設で暮らす若者たちが、「正義と修復」の幕を掲げ、児童相談所が関わりながら自殺などで亡くなった子どもたちを追悼し、子どもを守るよう抗議デモを行った。

………………………………………………………………………………

昨年連載したワールドニュース。今年は日本の子育てのあり方を考えるために、プロジェクトを開始します。

2000年には同程度だった子どもの自殺数が激減したのは、フランス国民一人ひとりが本気で行動した結果でしょう。国がやってくれるではなく、20年後の社会をつくるのは私たち。母たちが自分事として考え、半径3メートルの世界で感じることを発信していくことから始まるのではないでしょうか。

世界にアンテナを立てながら一緒にアクションしていきませんか?

(世界の子育て研究会・池田彩)

講演を聞いたお母さん記者の声

フランスでは2000年のパリテ法施行以来、女性議員が約4倍に増え、政策が一気に進んだそう。日本は世界有数の超高齢社会。次世代により良い未来を残したいと願う地域の先輩方の力を生かしていきたい。(井上ルミ)

まずは、お母さんの本音を発信して、フランスのような相談しやすい環境をつくること。ネットに頼ることなく、リアルに誰かと繋がり、悩みを共有できるように。そんな子育てを実践していきたい。(山本有希)

何かと自己責任論が強い日本。これからは、よりみんなで助け合って育てよう!そのためには、私たちの行動が力になることを信じて、それぞれの得意分野を生かしていくこと。それが前例になるかもしれないから。(山﨑恵)

集団健診時に相談したかったが、担当者が少なく忙しそうにしているため、相談することを諦めた経験が何度もある。必要なのは、今ある制度の中で、目の前の親子にどう寄り添えるかを見直すことだと思う。(福島早紀)

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。