自閉スペクトラム症 注意欠陥多動症、限局性学習症

上記、判断する。

小3娘に出ました。

あぁ…診断書って冷たいね。正直、一本抜けない針が刺さった感じ。

ネットは見ちゃいかんね。凹むから。

地元の自治体が主催してくれている「発達障害支援センター」に年長時からお世話になっている。

そこの臨床心理士のT先生のことは大好きだし、大いに信頼を寄せている。

娘の特徴をよくつかんで、以前より伸びたところ、不足しているところなど、まっすぐ評価してくれる。

そのうえで、「ひびきは障害があります」なんて、一言も発せられたことはないまま今に至る。

2年生のときに支援級の話を担任の先生から持ち掛けられ、WISKというテストを受けた。

ま、支援級使わなくてもいいんじゃないかという結論にも至ったのだけど、3年生になって夏休み前に、再度また担任の先生から言われたのだ。

算数・国語の授業についていけていません!!と。

ごもっとも。

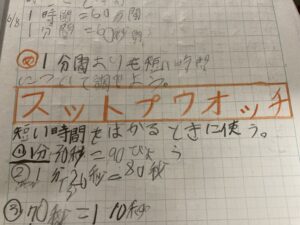

時計もまだ読むのが怪しい。

3桁以上の数字の読み書きも怪しい。

1クラス38人というなかで、担任とは別の支援の先生も細かく見ることが難しい。と

来年は支援の先生がいなくなる?などと言われ、支援級使ったほうがいいのでは、と。

そのためには、医師の診断が必要で、来年度の希望を出すには9月末までに教育委員会に申請をしなければいけないと。

ということで、地元の精神科にかかり、ちょろっと3つの診断が下されたのだ。

母として困っているとか悩んでいることは、宿題を教えても、理解してくれないゆえ、逆ギレしてしまう。暴言さえ吐いてしまう、ということだった。

一方でたまに思う。

3月生まれなのだから仕方ない。2年生だったら、いま、2年生の学力はあるんやない?

できない、と思っていたことが、遅れてできるようになっている。

つまり、標準の成長スピードには達しないけれども、徐々に徐々に伸びてはいるのだ。

うーむ。

やっと、目を向けることにしたのが発達障害について書かれた本。

佐々木正美さん編著『わが子が発達障害と診断されたら』

読んで良かった!!

発達障害というのは、切れ目のない連続性(スペクトラム)があって、特製が非常に顕著な人から、ごく薄い人がいるということです。…「発達障害指数」というものがあるとしたら、多少色彩があれこれ違っても、すべての人があてはまるものではないかとさえ思います。この「指数」というのは、ただ一つの基準で並べた時の一であって、その人が人間的に優れた人格かどうかということとは全く違うものです。P47

「発達障害」という言葉のとおり、他人と比べるとダメなところもある。

そうすると、日本人の全体的な感情の傾向といってもいいですが、今の日本人の多くの親は、目障りなところやダメなところを徹底的に直したくなるのです。…それはまた、直すべき問題ではないのです。

弱点を修正するような、こちらからの要求を押しつけることは、できるだけ避けて、彼らの気持ちを汲み取ることに意を用いるようにしながら、何かが開花してくるのをゆっくり待っていてやるという姿勢で育て寄り添うことに、根気よく継続的に意を用いることが大切です。 P232

ほんと。

障害って言葉に傷つくのよね。

でもそれは、ある一定のラインから見た時に障る、ということであって。

臨床心理士のT先生の言葉を振りかえってみる。

言葉に傷つきもするけれど、励まされもする。

………………

結果より経過

インプット アウトプット

アウトプットが大事になる

支援級使ってもいいのだけど、ラクを覚えてしまうと、本人のためにならない。

BBQじゃダメ。山を登らないと。

勉強できなさを軸にしない

楽しいだけより達成感もないと。社会人になれない

支援級が許す方向の支援へ

ムリなことはしなくてもいいという支援の在り方になってしまった。

そうすると社会人になれない

許すより認める

頑張れ!山登れ!!

なんとなく優しい、は本当のやさしさじゃないから。

大人になったとき笑顔でいる、がゴール。

そこからの逆算。

支援クラス使ってマイナスにならないように。

働けない、やりがいがない、居場所がない、では本人が一番困る

言葉も。

好き、

嫌い、 嫌いって言葉は使うな。

好き ふつう、ふつうの下にしよう。嫌い、を入力しない。

入力してしまうと、一切目を向けなくなってしまいそう。パタって扉が閉じてしまわないように。

今までのT先生の言葉をピックアップ。

(お母さん大学の過去記事が保管場所ともなっていて、大変ありがたさを感じます!!)

「中学生とかを相手にする場合、よく言うのが“好きと嫌いで分けると面倒だよって。好きか普通にしたらいいんやと。嫌という感情をふつうの端っこに。言葉の使い方でラクになるんですよね。まだ半分ある、もう半分しかない、どう考えるか」

「大人になって“笑顔でいる”が究極のゴールですから。先生との相性などもあるでしょうけど、それはそれで成長するチャンス。本人が機嫌よく学習できるよう長い目で見て…」

「彼女は〇じゃなくて、間違いなく☆ですね。面白い。独特なものを持っている。野生勘も強い。

☆の飛びぬけたところ(凸凹という意味ではなく)は、それでええやん。ただね、〇のなかに収まる努力も必要。王道と独特のバランス。周りが“面白がってくれる”か」

「◯ではなく☆タイプ。☆の角が取れてつまんなくならないように、大人の器を大きくしておきたいですよね」

そうだ!

大人の器を大きくしておかないと!!

現状報告。

とりあえず、支援級の申請を出しています。

くもんも学研も嫌。

チャレンジタッチは3月からやっていたけど、本人のレベルにあっていないのでやめました。

辛くなるだけじゃ!!

って、宿題で、割り算のあまりの出るプリントが先日あった。

見たら、全部正解だった。

(やればできなくはないのよね、やっぱり)

できないところ、苦手なところ、親として支援していく。

長い目で考えて、見守っていくこと。

今一度、丁寧に心に刻んでおこう。

T先生との面談はまた10月にある。楽しみでございます。

白川さん

「〇ではなく☆タイプ」という言葉、以前に記事で読んで心に残っています。

「好きか嫌いじゃなくて、好きか普通」これも良い言葉ですね~沁みます。

私もT先生とゆっくりお話ししてみたいです!

萌さん 記事覚えていてくださり、ありがとうございます

言葉のグラデーション、大切ですね。

縛られやすい既成概念や捉われをほどいてくれます。

白川さん!お気持ちとてもよくわかります!

我が家の長女も小学2年のときに診断を受けました。

幼稚園のときから、おっとりしている性格で、集団活動も少し遅れているかんじ。

一年生のときから、特に算数がダメで…。足し算の時点で何を言ってるか分からない状態。

他の子が10分程度で終わる宿題も、つきっきりでも1時間以上かかったり。

下の子がまだ2.4歳だったかな、宿題教えながらおんぶに抱っこして寝かしつけながら…、私のストレスもピークでした。

どう接すればいいのか?なぜできないのかが理解できず、私自身が苦しかった。なんとか他の子についていけるように…できるようにと、押し付けてしまい、娘自身も苦しめてしまいました。

そんな中、小学校の教員である夫からの勧めでうけた診断。

我が家も、自閉症スペクトラムと診断がつきました。

その言葉に衝撃、最初はショックで受け止められませんでした。

自分なりに調べ、色々な本を読み少しずつ受け止めることができました!

この本も読みましたよ!

肩の力が抜けたのを覚えています。

あー、この子はこれが苦手なんだ、だからできなかったのか…と。私自身が理解し受け止めたことで救われました。

だから、私は診断を受けて良かったと思っています。

今はこの子が将来自立して、生きやすく笑顔で生きていくためには??

と迷ったときには、常にこの事をポイントにして思いだすようにしています。

今は小学5年になり、普通級でなんとかやってます。(一時期、算数だけ個別対応を週2〜3でやってました。やはりチャレンジタッチもあわず小2で解約。お勉強系の習い事は嫌がるので、ゆるーいドリルで自己学習しています)

やはり他の子に比べるとゆっくりゆっくりです。今だに算数は苦手。

ですが、着実に成長しているし、あんなに苦手だった時計も理解して、ちゃんと友達と待ち合わせしています。

好きな事をとことんやっている彼女は、笑顔で今日も過ごしています!

まだまだ、私も悩みながらです!

一緒に頑張りましょうね!私もT先生のお話聞いてみたい!

思わず長文コメント失礼しました。

ひろこさんー!コメントありがとうございます!!

励みになります‼️

本人の世界と流れている時間をこっちが汲み取っていくことが大事なんですね。

また、後日のT先生のお話、なにかあれば綴りたいと思います。